Mi primer contacto con la Base Antártica Española

En este artículo continúo el relato de mi participación, como científico, en una de las primeras expediciones españolas hacia la Antártida.

Terminaba mi artículo anterior ( “En camino hacia la Antártida”) con el párrafo: “Finalmente empezamos a vislumbrar, además de los hielos a la deriva, otros hielos soportados por las islas que forman el contorno de la Antártida. Y muy pronto entramos en decepción, quiero decir que entramos en el cráter de la Isla Decepción, donde… Bueno ¡Ya les contaré!”. Por tanto procede cumplir con lo prometido, puesto que, como se suele decir, lo prometido es deuda…

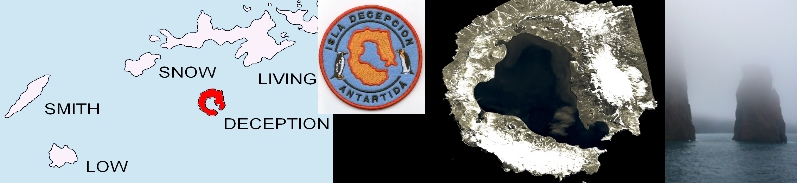

Las primeras tierras, aunque sería más exacto decir los primeros hielos, que se vislumbran al aproximarse a la Antártida por nuestra ruta son en realidad algunas enormes rocas, casi unas montañas, que salen directamente del mar, envueltas en hielo. Poco después vemos por la amura de estribor, término marinero que para nosotros, los de secano, hay que traducir por “delante a la derecha de la proa”, la Isla Low, pequeña plataforma de hielo sin promontorios, y por la amura de babor (delante a la izquierda) la Isla Smith. Muy poco después aparecen simultáneamente ante nosotros, a babor y estribor respectivamente, las Islas Snow y Decepción.

Para explicarse el porqué de ese nombre “Decepción” para esta isla, que no resulta decepcionante en ningún sentido, hay que remontarse al año 1819, cuando William Smith descubre las Shetland del Sur, y entra con su bergantín en el gigantesco y protegido puerto que es el interior de la isla, dándole el nombre de “Deception”, que se ha traducido por Decepción, pero que realmente se puso con la intención de otra acepción de la palabra inglesa, la de “engañoso” o “aparente”.

En efecto, su aspecto al aproximarse a ella es el de tantas otras islas antárticas, un enorme bloque de hielo, pero Decepción es en realidad el cráter de un volcán, y de un volcán activo para más señas, cuyas sucesivas erupciones han ido dando al traste con los intentos de instalar allí una base permanente por parte de un buen número de países.

Entramos en el cráter de este volcán a través la única puerta posible, el llamado Fuelle de Neptuno, esta estrecha abertura tiene muy poco calado, presentando afiladas rocas en el fondo perfectamente visibles desde la cubierta de nuestro pequeño Buque de Investigación Oceanográfica (BIO), el BIO A-52 “Las Palmas”, que gracias precisamente a sus pequeñas dimensiones permite, aunque no sin cierto riesgo, este tipo de maniobras.

Una vez anclados en el interior del cráter desembarcamos el material necesario para montar un campamento provisional que permitiera a los geólogos disponer de refugio durante las observaciones sísmicas y volcánicas, al tiempo que desde el buque y desde las lanchas de desembarco, tipo Zodiac, hacíamos observaciones meteorológicas y muestreos biológicos, en puntos seleccionados.

Algunos resultados de interés obtenidos a lo largo de estas observaciones son por ejemplo la existencia de un microclima en el interior del cráter, consecuencia fundamentalmente de la geotermia, de forma que mientras que en la aproximación a la isla las temperaturas oscilaban alrededor de los 15 ºC bajo cero, en el interior del cráter la temperatura se acercaba a los 20 ºC sobre cero, registrándose una temperatura del suelo superior incluso a los 100 ºC.

Tras varios días de trabajo en la Isla Decepción, nos dirigimos ya a nuestra meta definitiva, la Isla Livingston, donde está enclavada la Base Antártica Española (BAE), nuestro hogar y laboratorio de trabajo durante los meses siguientes.

La llegada estaba programada para coincidir allí con otro buque en el que viajaba el resto del equipo de la Base, pero lo cierto es que nos anticipamos dos días, o ellos se retrasaron que eso no quedó nunca claro, por lo que comenzamos por nuestra cuenta el desembarco de las varias toneladas de material y equipos que llevaba el Las Palmas en sus bodegas para la BAE.

Por razones de seguridad el buque Las Palmas quedó anclado a algo más de un kilómetro de la costa, por lo que este desembarco, como todos los demás que he tenido que padecer posteriormente, hecho mediante las pequeñas Zodiac se hacía notablemente penoso cuando el mar se agitaba un poco, o cuando arreciaba la ventisca. Un problema añadido era el que la escasa pendiente de la orilla, junto con el tamaño de las abundantes rocas, hacía que las Zodiac quedaran varadas a 4 o 5 metros de la playa, obligando a terminar la maniobra a brazo y con el agua hasta las rodillas, y esto a unos 500 metros de la BAE, puesto que en la zona más próxima a ésta las rocas de fondo impedían totalmente la aproximación.

Después de dos días de desembarco apareció en la Bahía el buque oceanográfico alemán “Polarstern” en el que viajaba el personal de intendencia y mantenimiento de la Base con el resto de material y equipos que faltaban para completar la dotación. Pero entonces las cosas se desarrollaron de muy distinta manera, ya que el Polarstern, es uno de los mejores buques antárticos, dotado de todo tipo de medios, entre ellos potentes grúas y hasta un helicóptero, con el que en apenas dos horas dejaron en la misma puerta de la BAE tanto material como nosotros habíamos desembarcado de nuestro Las Palmas en dos días de enormes esfuerzos, con el agravante de que nuestro material estaba aún a pie de playa, a 500 metros de la Base, y junto a un acantilado que impedía que el helicóptero pudiera ayudarnos.

A partir de ese momento tardamos tres días más en subir todo el material hasta la BAE y otra semana en ir colocando cada cosa en su sitio y en conseguir poner operativa la infraestructura mínima que nos permitiera desarrollar una vida más o menos normal, y con ello los programas de trabajo que nos habían llevado hasta allí y que… ¡Ya les contaré!