Las “italianas” de Garganta la Olla

Hoy unas guiris particulares. Se trata de que pasemos revista a las llamadas “Italianas de Garganta la Olla” en la provincia de Cáceres.

El nombre hace referencia a un grupo de danzarinas que tienen un papel sumamente relevante en las fiestas que tienen lugar con motivo de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, su prima, el 2 de julio. La ejecutan ocho mozas dirigidas por un hombre. Seguiremos hoy para el análisis de estas “italianas” el magnífico estudio que sobre ellas hace Jose Sendín Blázquez en su libro “Tradiciones extremeñas”.

La primera entrada que hizo Preciosa en Madrid, fue un día de Santa Ana, patrona y abogada de la villa, con una danza que iban ocho ancianas y cuatro muchachas, y un gitano, gran bailarín, que las guiaba. Y, aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo de Preciosa era tal que, poco a poco, fue enamorando los ojos de cuantos la miraban.

De entre el son del tamboril y castañetas, y fuga del baile, salió un rumor que encarecía la belleza y donaire de la gitanilla, y corrían los muchachos a verla, y los hombre a mirarla. Pero, cuando la oyeron cantar, por ser la danza cantada, ¡allí fue ello! Allí sí que cobró aliento la fama de gitanilla, y de común consentimiento de los diputados de la fiesta, desde luego, le señalaron el premio y joya de la mejor danza…

Existe un convencimiento general de que este relato de Cervantes coincide con la “Danza de las Italianas” de Garganta la Olla. Las Novelas ejemplares donde está recogido, aparecen publicadas en Madrid en 1613.

García Matos, investigando en profundidad el tema, está de acuerdo con ese convencimiento general. Tales danzas tienen el sobrenombre de “Italianas” por una corrupción o, mejor, por una rectificación del nombre primitivo de “gitanas”.

En un manuscrito de la parroquia de Garganta, fechado en 1607, se apunta que por la ejecución de ese baile se pagaron “4 reales”. Entonces habla de “danzas gitanas”.

Posteriormente, hacia 1726 y 1727, refiriéndose a las mismas danzas, se las nombra ahora “Italianas”. En 1728 se vuelven a llamar “Baile de las Gitanas”; para, en 1729, volver a “Italianas”. Con posterioridad, por evolución fonética de la “h”, se convierte en “Italianas”. Estamos ante una evolución de “gitanianas” por “italianas”. El pueblo sustituía “de gitanas” por “gitanianas”, cuando ya no las interpretaban mujeres de esa raza.

Pero los lugareños no se conforman con esta sola afirmación. Pretenden que la danza descrita en La Gitanilla, la contemplara el propio Cervantes en la Gargante de Extremadura.

Imposible no parece. Recordemos que, en 1558, estaba retirado en sus cercanías, en Yuste, Carlos I, el gran emperador. Garganta se considera como el pueblo elegido para relajamiento de los soldados y servidores del monarca.

Pudo llegar ese ambiente y fama a oídos de Cervantes, hasta el extremo de recogerlo en su novela, cambiando la localización para Madrid.

Nos parece más lógico, y no opuesto a lo anterior, que se tratase de una danza bailada en propiedad inicial por la raza de los gitanos y que ha sobrevivido allí con toda su pureza.

Desde luego, estamos ante un baile tradicional y único desde muchas perspectivas: los orígenes, el ritmo, el vestido, las formas, etc.

La fiesta en sí como ya hemos comentado tiene lugar en los primeros días de julio.

Se presenta ya la víspera con un acto celebrado al atardecer: el rezo del rosario en la parroquia. Acompañan al sacerdote hasta su casa, luego van a recibir el convite del primero de los mayordomos y terminan dando vueltas por las calles del pueblo.

Al día siguiente, fiesta principal, al amanecer, vuelven a alegrar las calles mientras amanece. A esta actualización la llaman “La Alborá”. El convite le corresponde ahora al segundo mayordomo. El momento cumbre coincide con los actos religiosos.

Durante la misa y al final, en la procesión, se sitúan sus intervenciones. Se presentan en este orden:

Conducido por cuatro mozos, “el ramo”, adornado y endulzado con los “ofrecijos” que se subastarán por la tarde.

Detrás vienen las “Italianas”, danzando siempre de cara a las imágenes de la Virgen y santa Isabel. Visten ahora el traje de gala en el que destacan unas faldas blancas, que sustituyen al refajo encarnado de las actuaciones anteriores, mandil blanco, bordeados ambos con puntillas y cintas de colores a los lados de la cintura, pañolillo muy elegante, crucero de dos bandas anchas de distinto color y terciado sobre el hombro un pañuelo de seda policromado, cuyos extremos se sujetan a la cintura. En la cabeza llevan un gorro de piel de conejo, rematado por un racimo de flores y un espejito redondo en la parte delantera.

No se toman descanso en su caminar siempre hacia atrás y mirando a las imágenes.

Cuando llega el momento de “La Toscana” se paran y ejecutan una serie de movimientos rítmicos, complicados y difíciles, en grupo y por parejas, con reverencias profundas, dirigidas a los “Santos de las andas”.

Al final, y muy merecidamente, el tercer mayordomo premia a las danzarinas con un nuevo convite.

Por la tarde vuelven a tomar parte en “el ofertorio”. Cada uno ofrece un canastillo de dulces, acompañando el hecho con un delicado y garboso “paseo” de cada danzante, donde se luce toda la hermosura plástica de la mujer garganteña. Al cuarto mayordomo le corresponde el último convite.

La grandeza de la danza radica fundamentalmente en la sobriedad. Sobriedad que tiene que ser tal por la trascendencia de su significado. A muchos se les oculta, y tal vez les pueda parecer pobre y monótona, porque el acompañamiento nunca pasa del tamboril y las castañuelas que las participantes saben utilizar con inusitada maestría.

Podemos anticipar, sin embargo, que nos hallamos ante una de las danzas más tradicionales y añejas, más significativa y ancestral de Extremadura.

La descripción de Cervantes en los primeros años de siglo XVI, y la forma de realizarse hoy, no presenta diferencias notables.

El milagro se ha producido gracias a una serie de normas que obligaron a los gitanos “a recluirse en lo más fragoso de las montañas o en las cercanías de los más escondidos y olvidados poblados…” ¿Y qué duda cabe de que las sierras que rodean al pueblo de Garganta ofrecían los mejores escondites para los gitanos que, en el momento de promulgarse las leyes, estuviesen en esta región?

Los nativos aprendieron las danzas de los gitanos, posiblemente, después de que, por alguna razón, la ejecutaran ellos delante de la Virgen.

En la imitación no se cambiaron ni las formas ni las vestimentas. Las mozas garganteñas conservaron los viejos modos de las gitanas, desplazando para ese baile a los suyos propios.

Tenemos así una supervivencia del modo de danzar y vestir de una etnia muy concreta y muy localizada en el lugar y en el espacio. Todos conocemos que a las gitanas les han gustado en extremo los colorines, las enaguas, los encajes y puntillas. Pero, dentro de este recordatorio sobre aderezos, destaca el gorro. Más que ante un gorro nos hallamos ante una prenda mágica: la piel del animal, las flores, el hombre. Una simbiosis de los tres tipos de vida que, como regalo del cielo, se proyecta en un camino ascensional, perfectivo, hasta la mujer-vida que ejecuta una danza de fertilidad para merecer la supervivencia del ancestro.

La misma denominación de las danzarinas nos lo indica. El pueblo conoce a sus componentes de acuerdo con su colocación:

El Director, Maestro o Padre.

Las Madres, las dos primeras danzarinas.

Las Trasmadres, las dos siguientes danzarinas.

Las Poses o terceras danzarinas.

Las Rabiconas, las cuartas y últimas danzarinas.

Nos hallamos ante una magna concepción matriarcal referida por completo a la obsesión procreadora y maternal. El apelativo de “poses”, palabra del caló, idioma gitano, significa “vientre”. Y “rabicona” está claro que equivale a “rabo”.

La madre-danza refleja la gran madre natural, que tiene su máxima expresión en la madre-mujer.

La Iglesia, que cristianizó todos los elementos étnicos de cada uno de los pueblos, lo consiguió también en Garganta la Olla.

La estación de la vida, del amor, de la juventud, coincide con la llegada del verano. Las cristiandades sacralizaron sus festejos paganos haciéndolos coincidir con las celebraciones en honor de san Juan. Este pueblo serrano esperó hasta el día de la Visitación, donde el montaje eclesial es el encuentro de la Virgen “Gestante”, “Grávida”, con la prima Isabel en semejantes situaciones.

Nada mejor en esa fecha que orar con los ritmos de una danza del pueblo, identificado desde siempre con este significado.

Nos quedan dos sueltos para completar esta interpretación.

La danza cervantina tenía letra. Preciosa la canta, el día de su santa Ana, 26 de julio:

Árbol preciosísimo

Que tardó en dar fruto,

Años que puedieron

Cubrirle de luto

Y hacer los deseos

Del consorte puros,

Contra su esperanza

No muy bien seguros

De cuyo tardarse

Nació aquel disgusto

Que lanzó del templo

Al varón más justo:

Santa tierra estéril,

Que al cabo produjo

Toda la abundacnia

Que sustenta el mundo…

En la versión extremeña no se conserva la letra. Sólo el ritmo. Pero al leer las estrofas, que hemos copiado de Cervantes, se nos van los ojos al árbol-mujer de la moza garganteña, remontada en lo alto por un penacho de flores.

Existe otra segunda objeción contra nuestra interpretación: estamos ante un rito tardío del siglo XVI. Parece demasiado arriesgado hablar a esas alturas de tantas obsesiones procreativas.

Todo se desvanece con facilidad. La danza llega hasta nosotros importada de la India. Tiene, pues, una concepción más atávica y convincente. Que es así como nos lo recuerda el vocablo “poses”. Pertenece al léxico original, importado directamente de la nación asiática.

La danza sobrevive entre nosotros con todo su peso originario, llegando íntegra, como un milagro, hasta nuestro tiempo.

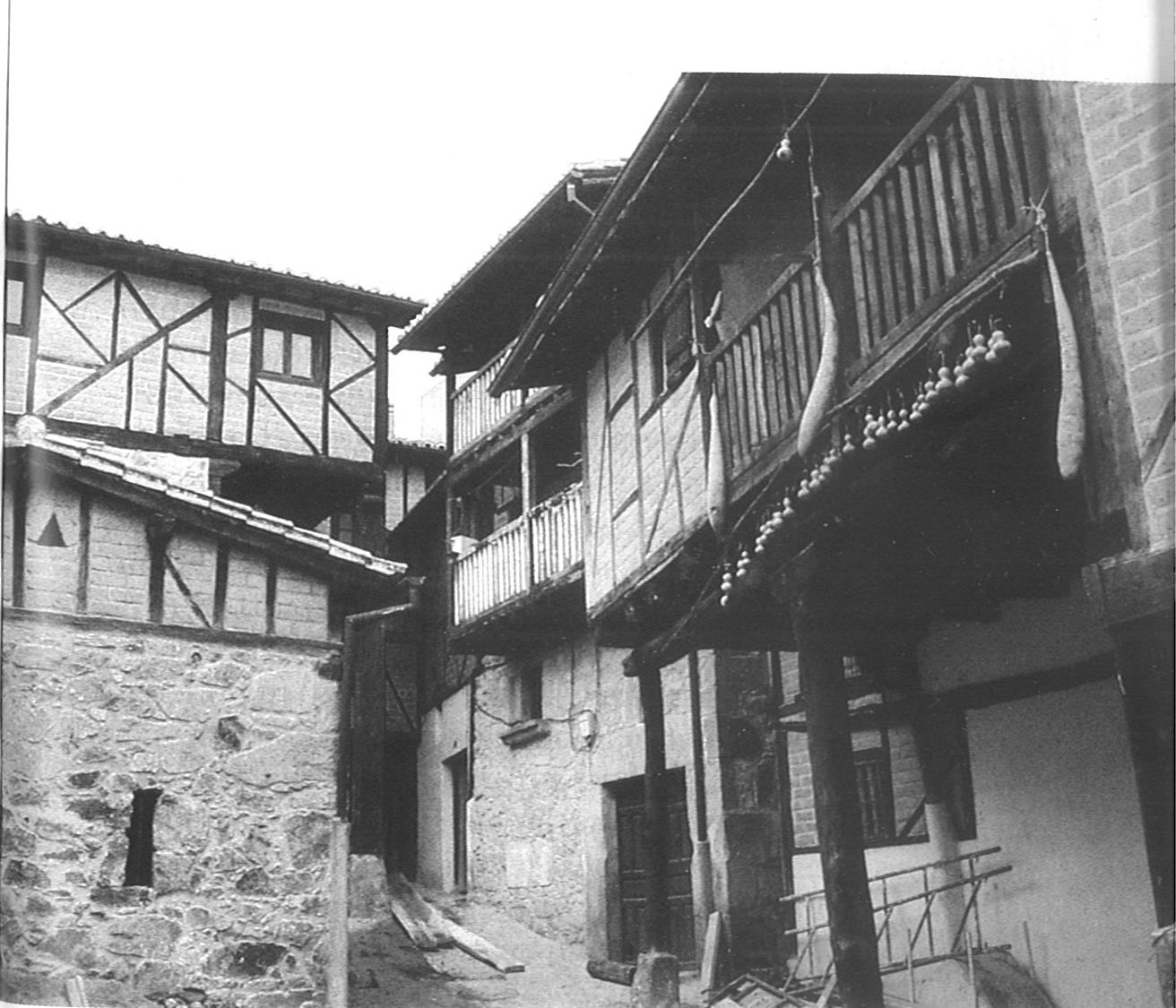

Tenemos conocimiento de que además de García Matos que hemos citado antes, seguramente el príncipe junto con Bonifacio Gil de los folcloristas extremeños, se ocupó de la fiesta Ruth Matilda Anderson en una visita que efectuó al pueblo en los años 50 del siglo pasado y para cuya cámara fue recreada aun fuera de temporada el acervo indumentario de la fiesta.