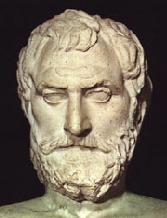

DEMÓCRITO Y LA MIEL

De entre todos los sabios griegos, Demócrito de Abdera, allá por el cuatrocientos antes de Cristo, siempre se me ha antojado especialmente simpático. La historia nos lo recuerda viajero y de risa algo floja. Al fin y al cabo, un filósofo que recomienda untar los cuerpos con aceite por fuera y con miel por dentro, es un filósofo con honda guasa flamenca. Por muy ateo que fuera.

Demócrito ha pasado a la historia por su teoría atómica del Universo. ¿No les he dicho que tenía guasa? En todo caso, entre tanto griego pensante, Demócrito se hizo con un capítulo propio en la historia de los muchos sabios que en el mundo han sido.

Dicho todo lo anterior vamos a lo que a nosotros, como amantes de la buena mesa, nos pudiera, tal vez, interesar. O sorprender. Porque la muerte de Demócrito invita a la reflexión. La culinaria y la otra. Es una muestra más de lo mucho que nos quieren las mujeres y de lo mucho que las queremos. O si les pareciera inapropiado el comentario, tómenlo por invertido.

El buen sabio, dados sus muchos años y los muchos sufrimientos con que le torturaba la vejez, decidió poner fin a su vida. Cada día iba recortando su ración. Estando ya a las puertas de la muerte, las mujeres de su casa, casa pudiente, se alarmaron por si fuera ésta, la muerte del viejo, a coincidir con las fiestas de las Tesmoforias. En tales fiestas, solo para hembras rampantes, las mujeres cantaban, bailaban y se comían un cerdo previamente sacrificado a tal fin. Ya saben, ritos de fecundidad, banquetes ceremoniales y pim pam pum. Lo del pim, pam, pum lo dejo a su siempre fértil imaginación. Y porque no les amargase las fiestas pidieron a Demócrito que pospusiera por unos días su cita con la muerte.

Demócrito, tan sabio como cortés, tan cortés como sabio, aceptó. El anciano puso junto a sí un cuenco con miel. Le bastó inhalar sus aromas para mantenerse con vida. Acabada la juerga, vueltas las mujeres, apartó la miel de sí,… y murió.