Murciélagos y cetáceos, modelos aeronáuticos

Cuando en nuestra tarea del día a día se nos plantea un problema, sobre todo de tipo técnico, una sabia medida es observar la naturaleza que nos rodea y tratar de aprender de ella la forma de resolver ese problema. Debemos buscar qué hizo algún ser vivo, animal o vegetal, cuando se le presentó un problema similar al que ahora queremos resolver, observando también como la evolución ha ido optimizando la solución a lo largo el tiempo. Tras ello, sólo nos quedaría la tarea de adoptar y adaptar su solución, de la mejor manera posible.

Cuando en nuestra tarea del día a día se nos plantea un problema, sobre todo de tipo técnico, una sabia medida es observar la naturaleza que nos rodea y tratar de aprender de ella la forma de resolver ese problema. Debemos buscar qué hizo algún ser vivo, animal o vegetal, cuando se le presentó un problema similar al que ahora queremos resolver, observando también como la evolución ha ido optimizando la solución a lo largo el tiempo. Tras ello, sólo nos quedaría la tarea de adoptar y adaptar su solución, de la mejor manera posible.

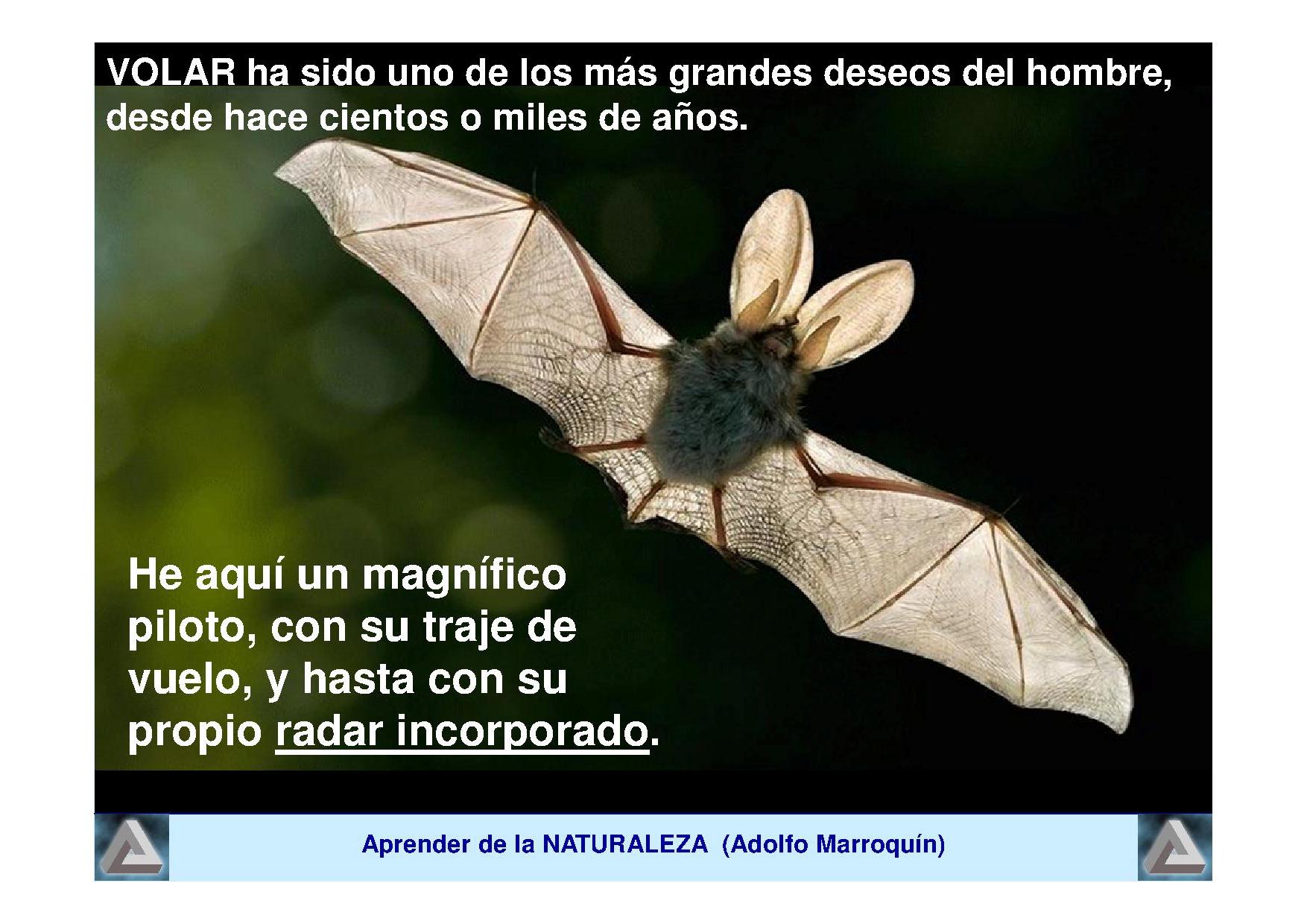

Un caso verdaderamente paradigmático de esa idea es el de las anotaciones y dibujos esquemáticos que el gran Leonardo da Vinci dejó a la posteridad. En unas notas suyas, fechadas en 1505, Leonardo decía que “para poder disponer de una máquina voladora debemos imitar al murciélago”. En realidad aunque Leonardo se fijara más en el murciélago (que no se trata de un ave, sino de un mamífero), su idea se refería a los pájaros en general, idea que plasmó en sus diseños de máquinas voladoras y que se mantuvo durante cerca de 400 años.

No fue hasta comienzos del siglo XX, cuando en 1903 los hermanos Wright diseñaron y construyeron un aparato, capaz de planear a lo largo de un corto trayecto, si bien su vuelo debía ser impulsado con ayuda de una catapulta externa, puesto que el tema de la autopropulsión no estaba resuelto; de hecho pasaron aún años hasta que un avión tuvo suficiente sustentación para mantenerse en el aire por sus propios medios. Fue en 1906 cuando el aviador e ingeniero brasileño Alberto Santos Dumont realizó el primer vuelo, oficialmente admitido como tal.

A partir de entonces el desarrollo aeronáutico se dirigió más a conseguir motores más potentes que a modificar la geometría del avión, hasta el punto de que fue en gran medida el peso de esos motores y su creciente empuje, lo que aconsejó separarse del modelo pájaro.

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, se utilizaron por primera vez aviones a reacción con lo que la forma del avión cambió rápidamente puesto que ahora la impulsión estaba sobradamente garantizada y el problema pasaba a ser conseguir la mayor sustentación posible, junto con la menor resistencia a la penetración en el aire.

Aparecen entonces los aviones con siluetas afiladas, en forma de flecha, cuyo mejor paradigma fue probablemente el Concorde, que seguía conservando forma de pájaro, si bien ya no de murciélago (mamífero volador), sino más bien de cigüeña. Este avión por cierto visitó pocos aeropuertos españoles, pero sí lo hizo al Aeropuerto de Badajoz, concretamente el 5 de junio de 1989.

Hoy día esos modelos en flecha se han reservado prácticamente a los cazas de combate, mientras que los aparatos comerciales han ido “engordando” para poder disponer de más y más capacidad de carga, tratando de evitar que el consumo creciera en proporción. Y es aquí cuando el hombre vuelve a fijarse en la naturaleza para buscar soluciones, encontrando éstas no en las aves, sino en los cetáceos, en concreto en el narval y sobre todo en la beluga, una especie de la misma familia, que para su tamaño y peso, más de una tonelada, se desplazan ofreciendo una mínima resistencia al avance.

Todo lo dicho está en relación con una ciencia, nacida en los años 60 del pasado siglo XX, pero cuya existencia es tan remota como la propia vida, esa ciencia es la biomimética, definida como “la ciencia que estudia los sistemas con características comunes a los sistemas naturales, o análogos a estos, para aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de los problemas técnicos con que se encuentra la humanidad”.

Todo lo dicho está en relación con una ciencia, nacida en los años 60 del pasado siglo XX, pero cuya existencia es tan remota como la propia vida, esa ciencia es la biomimética, definida como “la ciencia que estudia los sistemas con características comunes a los sistemas naturales, o análogos a estos, para aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de los problemas técnicos con que se encuentra la humanidad”.

No se trata de copiar sin más a la naturaleza, o de imitarla torpemente, sino de profundizar en sus estructuras y procesos, establecidos y depurados a lo largo de los miles o millones de años, a lo largo del proceso evolutivo, para aplicar los conocimientos que se obtengan a la solución de los problemas tecnológicos de la humanidad.

En contra del alcance global de la biomimética, podríamos pensar que existen problemas que se le presentan al hombre y que nunca se le han planteado a la naturaleza. Pero en realidad eso es absolutamente erróneo, puesto que el hombre también forma parte de esa naturaleza, cosa que se olvida con demasiada frecuencia, pero la diferencia está en que cuando el hombre copia las soluciones del propio hombre, la acción no forma parte de la biomimética, sino que simplemente practica el denominado “espionaje industrial”, plagio, o cualquier otro término peyorativo.

Por el contrario, la naturaleza, es el mayor depósito de patentes libres que pueda existir, todas ellas suficientemente probadas y contrastadas, y todas a nuestro alcance para que hagamos uso libremente de todo ese tesoro de conocimientos.

¡¡No me imagino yo a un calamar reclamando sus derechos de autor por la utilización humana de la retropropulsión por emisión de fluido, por mucho que el hombre copiara esa idea como fundamento de los reactores (aviones de reacción)!!