La plaza de la Concepción

Hay una plaza en la ciudad que no huele a nardos ni a azahar. Las madres no dejan que sus hijos corretean cerca y los caballeros de sombrero hongo no quieren cruzar por ella.

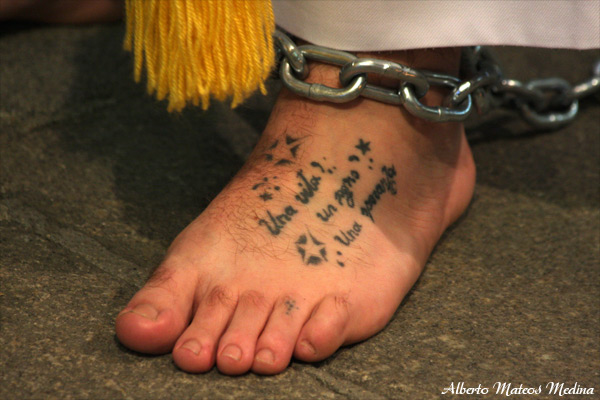

Allí han ido a parar los despojos de nuestra opulencia. Los que nacieron sin esperanzas y los que la perdieron por el camino. Alcoholizados y enganchados a la droga, vienen a morir a la plaza de la Concepción.

La Semana Santa altera su rutina de cigarros y peleas. Se despiertan cuando el viento trae las primeras bocanadas de incienso. A medida que el aroma impregna el ambiente, ellos sueñan con un porro histórico, liado con finas y sagradas hierbas.

Pero en cuanto asoma la Cruz de Guía la algarada termina. Viene el Cristo muy despacio, cargando con su condena. Uno se cuadra de piernas, otro se quita la gorra. El silencio vence en la plaza. Magdalena, tambaleándose de borrachera, se acerca al Cristo desnudo y le reza una saeta. Entre lágrimas y aspavientos, ve pasar su misma condena.

Nadie en aquella plaza comprende mejor la Pasión que los místicos de la litrona. Nadie tiene tantas heridas como el Cristo, ni nadie ha caído tantas veces camino de la muerte.